„Mein Pressburg“ von Josef Wallner. Teil 1: So nah und doch so fern

15. Oktober 2022

15. Oktober 2022

„Mein Pressburg“ ist eine neue Artikelserie des österreichischen Autors Josef Wallner, die jeden Monat auf unserer Website veröffentlicht wird.

„Fahrst mit der Pressburger?“ Warum konnte meine Großmutter nicht einfach fragen, ob ich mit dem Zug von Fischamend nach Wien fahre? Was sollte das mit der Pressburger? (Noch dazu sagte sie Preschburger, mit Betonung auf dem u.) Als Jugendlicher in den 80er Jahren konnte ich mit Pressburg, damals noch Preßburg geschrieben, wenig anfangen. Was interessierte mich eine Stadt hinter dem Eisernen Vorhang, auch wenn sie kaum 30 Kilometer von meinem Heimatort entfernt lag?

Gruß aus Pressburg (Alte Postkarte)

Der Name Pressburg war in meiner Kindheit und Jugend allerdings noch weit präsenter als heute. Der Grund: Auf den Straßenschildern stand er noch, später blieb nur mehr die Bezeichnung Bratislava übrig. Vielleicht sollte das politisch korrekt sein? In Slowenien und Ungarn sieht man das weit lockerer. Da wird auf den Wegweisern der Ort in der eigenen Landessprache, wie Gradec für Graz, und dann in der Sprache des Landes, in dem der Ort liegt, angegeben. Und das ist gut so, denn es zeigt die Bedeutung des Ortes für das eigene Land – politisch, wirtschaftlich, historisch und emotional.

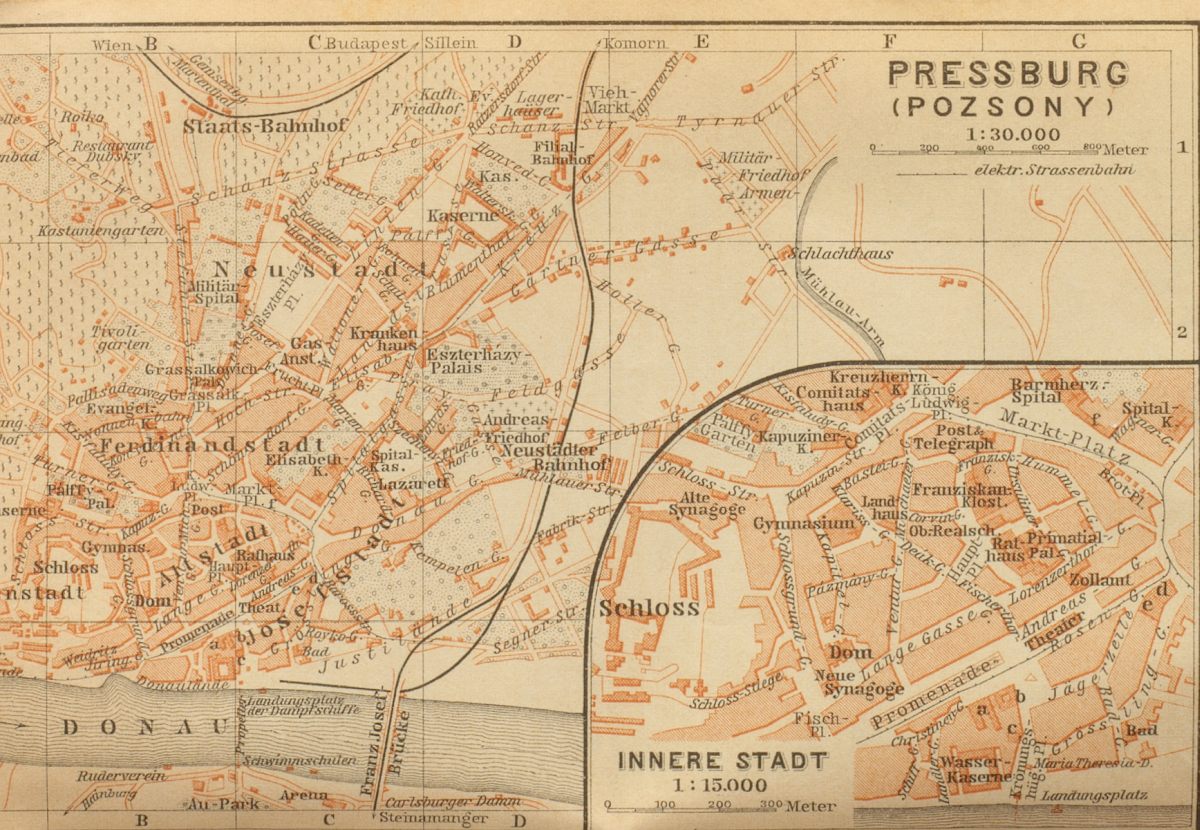

Bei Pressburg ist es allerdings ein bisschen komplizierter. Die Stadt gehörte für Jahrhunderte zum ungarischen Königreich, ja sie war, als Budapest im Besitz der Türken stand und sogar darüber hinaus, das Zentrum der magyarischen Politik, in dem die Könige des Landes gekrönt wurden. Der ungarische Name Pressburgs, den die Stadt bis zum Ende der Monarchie als offiziellen Namen führte, ist Pozsony (das y wird nicht gesprochen). Auf Slowakisch heißt die Stadt Prešporok. Aber was ist dann mit Bratislava? Der Name Vratislava taucht erst im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts auf. Die slowakischen Autoren lehnten sich dabei an einen Gelehrten aus dem 16. Jahrhundert an. Dieser ging davon aus, dass die vom mährischen Fürsten Vratislav auf den Fundamenten einer Römersiedlung errichtete Burg Vratislaburgium hieß. Von Vratislaburgium zu Bratislava ist es also nicht weit. Nur, so einfach ist es auch wieder nicht, denn die Gelehrten waren sich wie so oft nicht einig. Brecisburg, slowakisch Bracislaw oder Brecislaw, kommt ins Spiel, weil man (fälschlicherweise) annahm, dass die Stadt vom böhmischen König Brecislaw (oder Bracislaw) gegründet worden sei. Aus Brecislaw wurde Břetislava und schließlich Bratislav, wie die Stadt seit 22. Februar 1919 offiziell hieß. Nur, dass das wegen der Endung -av wiederum zu Tschechisch klang. Der Disput war ein kleiner Vorgeschmack auf die tschechisch-slowakischen Reibereien, die folgten. Und so einigte man sich einen Monat später auf Bratislava.

Heute spielt man in der Stadt ganz gerne wieder mit ihren vielen Namen. Es gibt Cafés und Biere, die Pressburg und Prešporok heißen und der etwas lächerlich wirkende rote Touristenzug, eine Art Liliputbahn für die Straße, heißt Prešporáčik. Und selbst das ungarische Pozsony ist als Name eines Restaurants in die Stadt, in der es auch noch eine ungarische Bevölkerungsgruppe gibt, zurückgekehrt.

Von all dem war noch keine Rede, als ich mit meinen Eltern und Geschwistern am Hainburger Braunsberg stand, einem unserer klassischen Sonntagsausflugsziele, und hinunter ins Donautal schaute. Meistens blickten wir nur Richtung Westen. „Schau, der Schneeberg, wie deutlich man den sieht“, rechts der Kahlenberg sowie – die biedermeierliche Vedute störend – ÖMV und Flughafen.

Und der Blick gegen Osten? Den Osten gab es schlichtweg nicht. Bemerkenswert, wie Absurdes als selbstverständlich angenommen wird, wenn man es nicht anders kennt. Höchstens waren es noch die da drüben, die Armen, die nicht raus konnten. Aber dass wir einmal hinüberwollten? Keine Rede davon. Nur in der Generation der Großeltern, erwachsen geworden in der Zwischenkriegszeit, gab es noch Anknüpfungspunkte. Die Großmutter kurte selbstverständlich in Karlsbad und erzählte von den armen Kindern dort drüben. Vielleicht war es auch als Trost gemeint, für Mitbringsel wie Matrjoschka-Puppen, von uns Kindern einfach Babuschka genannt, die uns nur mäßig begeisterten.

An der slowakisch-österreichischen Grenze

Mit dem Interesse für Geschichte wuchs auch das für die Städte Altösterreichs, die nun in so vielen Ländern liegen. Die Neugier bezog sich auf die Geschichte, wie es in Kronstadt, Czernowitz oder Lemberg jetzt, also in den Achtzigern, aussah, interessierte mich eigenartigerweise weniger. Oft wusste ich nicht einmal, in welchem Staat die eine oder andere Stadt lag oder wie sie in der jeweiligen Landessprache hieß.

1989 änderte viel. Sie denken jetzt vor allem an die großen Umwälzungen in Mittel- und Osteuropa, den Mauerfall und Zusammenbruch der sozialistischen Regimes. Ich denke an meine Matura, das eigene Auto und dieses Gefühl von Freiheit, das so nie wiederkam. Und trotzdem: Etwas verband die große mit meiner kleinen Welt: Krimsekt. Bei dem erstsemestrigen Studenten war Geld immer knapp, gefeiert wollte trotzdem werden, erst recht zu Silvester. Mit meinem besten Freund fuhr ich zwischen Weihnachten und Silvester 89 daher nach Pressburg. Dort sollte der picksüße Perlwein, mit 19 liebt man es noch süß, günstig zu erstehen sein. Aus dem Autoradio meines Toyota Tercel kam irgendein U2-Song, anmoderiert von Gotthard Rieger auf Radio CD, einem der ersten österreichischen Privatradios. Es durfte noch nicht einmal von Österreich senden, sondern von Pressburg. Wahrscheinlich war das erst ein, zwei Jahre später. In meiner Erinnerung gehört es aber zusammen: der hellgraue Toyota mit seinen Rostflecken an den Kotflügeln, das schiache Radio-CD-Pickerl auf der Heckklappe, Gotthard Rieger, U2 und der dunkelgraue Winternachmittag.

Das Überschreiten einer mitteleuropäischen Grenze war damals noch fast ein Ereignis, vor allem beim Retourfahren von Ost nach West, wenn mehr Alkohol und Zigaretten im Auto waren als erlaubt. So weit war es aber noch nicht. Zuerst mussten wir nach Pressburg hineinfinden. Das ging gar nicht so schlecht, sogar schneller als erwartet erreichten wir über die in der Erinnerung recht holprigen Straßen das Stadtzentrum – oder was wir damals dafür hielten.

Gestatten Sie, werte Leserinnen und Leser, an dieser Stelle einen Sidestep (ich fürchte, es folgen deren mehrere): Sie mögen meinen Schilderungen eine gewisse Hochnäsigkeit des Österreichers gegenüber Pressburg entnehmen. Vielleicht war dem damals, Ende der Achtzigerjahre, auch so. Ich befand mich damit in guter schlechter Gesellschaft. Denn es hatte eine jahrhundertelange Tradition, dieses Naserümpfen über die Schwesternstadt an der Donau. Pressburg, obwohl mehrheitlich deutschsprachig, war für die Wiener eben der Vorposten Ungarns – und über das erzählte man sich wahre Schauergeschichten: Ungarn war in der Meinung der Weaner wild, schmutzig, unzivilisiert. Orient halt. Man bedauerte einen Freund, der dort hinuntermusste. Dass mancher Reisender dann dort unten seine Meinung änderte und von Pusztaromantik und feurigem Ungartum schwärmte, änderte am wohlgepflegten Vorurteil der Wiener nicht das Geringste.

Mein erster Eindruck von Pressburg war der scharfe Geruch, der uns entgegenschlug, sobald wir aus dem Auto ausgestiegen waren. Ein beißender Gestank, den ich sofort wieder in der Nase habe, wenn ich heute daran denke. Lang wollten wir uns in der Stadt nicht aufhalten. Die Ostblockschüsseln, die wir schon von den langen Kolonnen kannten, die seit ein paar Wochen auf der Pressburger Bundesstraße in Richtung Wien fuhren und die neben der Kohlenfeuerung der Häuser für den markanten Geruch verantwortlich waren, fuhren scheinbar ziellos über den Platz. Es war laut und viel dunkler als wir es von Wien gewohnt waren. Heute vermute ich, dass wir am Námestie SNP (Platz des slowakischen Nationalaufstands), dem Marktplatz des Pressburgs der Monarchie, gelandet waren.

Nach dem Krimsekt mussten wir nicht lange suchen. Scheinbar war er in jedem Geschäft zu haben. Und was für Geschäfte waren das! Als ob das Wenige, das der reale Sozialismus an Konsumwaren hervorzubringen imstande war, so unvorteilhaft wie möglich präsentiert werden sollte. Wir waren froh, als wir nach langem Stehen vor dem Grenzschranken wieder drüben, in Berg, waren. Dieser erste Eindruck schien nicht der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, um im Filmzitatekästchen zu kramen, zwischen Pressburg und mir zu sein. Von stürmischer Liebe konnte schon gar keine Rede sein. Die Liebe reifte später, nachdem ich genug gelesen hatte über alle diese mir bislang verschlossen gebliebenen Städte Mitteleuropas, in deren Gassen ich mich dank der Lektüre vor hundert Jahren besser ausgekannt hätte als zu Beginn der Neunzigerjahre.

Meine vergangenen Städte mit jenen der Gegenwart zu konfrontieren reizte mich immer mehr. Wie reizvoll es dann tatsächlich wurde, hätte ich, bevor ich in Kakaniens Norden, Osten und Süden aufgebrochen bin, nicht vermutet. Heute fühle ich mich in Agram, Laibach, Budapest, Brünn und Prag fast zu Hause. Naheliegenderweise gilt das besonders für Pressburg. Und irgendwie habe ich das Gefühl, auf dem Weg zu einem viertel, vielleicht sogar halben Pressburger zu sein. Wobei, die Pressburger würden das wahrscheinlich anders sehen. Es ist immer noch ein Blick von außen, den ich auf die Stadt werfe – und noch dazu ein wenig kakanisch gefärbt. Aber wer kann schon aus seiner Haut?

Mein Lieblingsblick auf Pressburg

Ein Spaziergang auf dem Corso

Ein Samstag in der Altstadt von Pressburg. Mein Spaziergang führt mich meist die Route des alten Corsos entlang. Einen Corso oder Korso gab es in jeder k. u. k. Stadt, die etwas auf sich hielt. Er war die Promenadenstrecke der städtischen Hautevolee für das tägliche see and be seen. Der Name kommt von der italienischen Bezeichnung für Boulevards; in den altösterreichischen Städten wie Görz und Triest lebt sie als Straßenbezeichnung Corso Italia fort. Der berühmteste Punkt des Wiener Korsos war das Sirk-Eck an Kärntner Ring und Kärntner Straße. In Pressburg war das Zentrum des städtischen Flanierens vielleicht der Fischplatz (Rybné námestie). Hier gab es nach der Wende für ein paar Jahre auch ein Café Korzo. Heute nützt das prominente Pressburger Hotel Carlton den populären Namen für sein Restaurant und Café.

Das Verschwinden alteingesessener oder in Ostmitteleuropa nach 89 wieder eröffneter klassischer Wiener Kaffeehäuser stimmt wehmütig. Oft bin ich aber versucht den Betreibern zuzurufen: selbst schuld. Denn Kaffee und Snacks sind in den modernen Cafés von hoher Qualität und obendrein wird man auch noch freundlich bedient. In Wien gibt es noch das Publikum für das Kaffeehaus und es wird überleben, denn sein vorhergesagter Tod gehört zu ihm wie die grantigen Ober. Nur ein bissl mehr Anstrengung in puncto Kaffeequalität könnte mancherorts nicht schaden, obwohl der Wiener Kaffee eben wässriger sein muss als sein italienisches Pendant oder der – saure – neue Berliner Kaffee. So zumindest wurde es mir von höchst berufener Stelle erklärt.

In den Metropolen Kakaniens rühmt man sich auf den Touristenwebsites zwar der wiederbelebten Kaffeehauskultur, finden lässt sich diese aber nur noch in Spuren in Budapest oder Prag. (Krakau ist eine andere Geschichte.) Es fehlt das Publikum. Die Vernichtung der Juden, die Vertreibung nationaler Minderheiten, die gerade in den Städten zu einem Gutteil das kaffeehausaffine Bürgertum repräsentierten, und der Kommunismus, der auch die Bourgeoisie, die bleiben durfte, zum Verschwinden brachte, haben dem Kaffeehaus die Geschäftsgrundlage entzogen. Aber es liegt nicht nur am Publikum, es liegt auch an der Atmosphäre. Laute Musik passt halt nicht zum Kaffeehaus. Wer hört dann die Kaffeeschalen klirren, die Espressomaschine dampfen, den Ton, wenn das Mokkalöfferl auf die Tasse gelegt wird, das Knarren des abgetretenen Parketts und das Rascheln der Zeitungen, aber die gibt es in den Möchtegernkaffeehäusern ohnehin nur in sehr begrenzter Zahl.

Eine letzte Anmerkung im Exkurs Kaffeehaus kann ich mir nicht verkneifen – und sie führt uns auch wieder in die Pressburger Innenstadt, in ein Café in der Nähe des Martinsdoms, zurück. Dort wird noch eine šale Kaffee serviert. Bei uns ist sie meist schon zur Tasse verkommen – was vor wenigen Jahrzehnten noch unvorstellbar gewesen wäre. Tasse war in Österreich stets nur die Untertasse, der Kaffee wurde aus der Schale getrunken. Die Schale Gold war der Bestseller im Wiener Kaffeehaus, ein Mokka mit heißer Milch aufgegossen und mit Milchschaumhaube serviert. Bei der mit ihr nah verwandten Melange sollte der Kaffee ein wenig verlängert sein. Die zur Tasse verkommene Schale ist nur ein kleiner Mosaikstein auf unserem Weg zur deutschen Einheitssprache. Mittlerweile hat’s die Melange auch schon erwischt. Man trinkt lieber Cappuccino, was zugegebenermaßen mit einem Deutschlandismus nichts zu tun hat. In den kakanischen Ländern findet man die Melange höchstens noch in Budapest, serviert mit einer Unmenge von Schlagobers und picksüßem Sirup.

Das alte Pressburg

Wieder zurück auf den Pressburger Korso. Ums Eck vom Fischplatz, der durch die Staromestská, viel an Atmosphäre eingebüßt hat, liegt einer der prominentesten Plätze Pressburgs. Sein Name spiegelte stets wider, welche Volksgruppe in Pressburg gerade das Sagen hatte: Aus dem Promenadenplatz wurde der Theaterplatz, dann während des Neoabsolutismus der 1850er Jahre der Radetzkyplatz und in der Doppelmonarchie, als die Ungarn aus ihrem Pozsony eine echte magyarische Stadt machen wollten, der Kossuth-Platz, benannt nach dem ungarischen Revolutionsführer Lajos Kossuth, Symbolfigur der Los-von-Österreich-Bewegung in den Jahren 1848/49 und bis zu seinem Tod in den 1890er Jahren Stachel im Fleisch der – von manchen zumindest angestrebten – guten Beziehungen zwischen Cis- und Transleithanien. Wir wären nicht in Kakanien, hätte er nach seinem Tod nicht eine schöne Leich in Budapest bekommen, mit dem allerhöchsten Sanctus von Ferenc József, dem damals schon lang nichts mehr anderes übrig, geschweige denn erspart blieb. Die von einer kleinen Bevölkerungsgruppe bestimmte ungarische Politik hatte es zu diesem Zeitpunkt jedenfalls schon geschafft, aus den Ungarn vor Nationalstolz prustende Magyaren zu machen.

In der Zwischenkriegszeit hatte der tschechische Historiker und Politiker František Palacký die Ehre, Namensgeber für die Pressburger Promenade zu sein. Er stammte aus Mähren, diesem Biotop für erfolgreiche Politiker, denken Sie nur an Tomáš Masaryk, Karl Renner, Adolf Schärf, ja und auch Bruno Kreisky. Ein ungarischer Nationalheiliger wurde durch einen tschechischen abgelöst. Den slowakischen Nationalisten wird das in den späten Dreißigern, als es in der tschechisch-slowakischen Ehe schon merklich kriselte, vielleicht weniger gefallen haben, aber immerhin hat Palacký in Pressburg studiert und heute trägt die alte Jägerzeile beim Theater seinen Namen und auch seine Büste finden Sie dort.

Heute heißt der Platz Hviezdoslavovo námestie, nach dem Dichter Pavol Országh Hviezdoslav. Er begann seine literarische Laufbahn übrigens mit deutschen und ungarischen Werken, denn Slowakisch war nach der Mitte des 19. Jahrhunderts noch immer nur die Sprache, die auf dem oberungarischen Land gesprochen wurde. Pavol Országh ist nicht der Einzige, der in Deutsch und/oder Ungarisch zu schreiben begann, bevor er zum Nationaldichter eines der kleinen Völker Österreich-Ungarns wurde. Mit dem Dichterfürsten der Slowenen, France Prešeren, verhält es sich ebenso.

Schlussendlich waren die im nationalen Eifer vollzogenen Umbenennungen für die Katz. Für die Pressburger ist und bleibt es die Promenade. Und die mag ich sehr, vor allem am frühen Abend, wenn der Platz bis vor zum Theater und hinüber zur Redoute in ein sehr anheimelndes Licht getaucht ist. Dann sind auch die Tagestouristen aus Österreich fast verschwunden. Traurig bin ich darüber nicht. (Verzeihen Sie mir bitte meine Arroganz.) Vielleicht bin ich noch zu nah der Heimat – das vertraute Idiom in den Pressburger Gassen zu hören, macht mir selten Freude.

Auf der kleinen Promenade

Ein Paradoxon: Ich kann das Österreichische in vielen seiner Variationen gut leiden und hör es gern. Aber hier in Pressburg hat’s nicht immer einen wohltuenden Klang, gleich ob es die Wiener, welcher sozialen Herkunft auch immer, die Nordburgenländer, deren Dialekt sich weit weniger hart anhört als der der niederösterreichischen Hainburger oder jene sind, die westlich von Enns ihr Zuhause haben.

Ruft der letzte Twin City Liner und die Tagesgäste eilen schnellen Schritts zum Kai, sitz ich schon in aller Ruhe auf der Kleinen Promenade (Námestie Eugena Suchoňa) und schau hinüber zum Pressburger Nationaltheater.

Ich erspar Ihnen und mir an dieser Stelle die üblichen nostalgischen Ausführungen zum kakanischen Star-Architektenduo Fellner & Helmer, die auch das Pressburger Stadttheater in den Achtzigerjahren des 19. Jahrhunderts erbaut haben. (In seinem schönen Rokokovorgängerbau wirkte ein Jahr lang Emanuel Schikaneder als Direktor.) Genießen Sie einfach das schöne Ensemble, das sich Ihnen mit dem Theater und dem Ganymed-Brunnen bietet. Viktor Tilgner, der große Wiener Bildhauer aus Pressburg, hat den Brunnen 1888 im Auftrag der Ersten Pressburger Sparkasse errichtet. Sie können an den am Brunnen dargestellten Fischen ihre zoologischen Kenntnisse überprüfen. Erkennen Sie Zander, Karpfen, Wels und Hecht? Tilgner hat seiner Heimatstadt noch einen weiteren Brunnen hinterlassen. Es ist der Tritonbrunnen im Hof des Palais Mirbach. Allerdings ist er nur eine Kopie des berühmten Wiener Originals aus dem Volksgarten.

Josef Wallner

Bilder und Fotos: Josef Wallner und Norbert Eisner

Redaktion: Peter Janoviček

Der Artikel wurde ursprünglich in dem Buch „Unterwegs in Altösterreich – Kakanische Reisen von Siebenbürgen bis Triest“ (Verlag Berger, 2020), von Josef Wallner veröffentlicht.

Unsere Unterstützer

;)