„Mein Pressburg“ von Josef Wallner. Teil 9: Die vergessene Prinzessin

20. November 2023

20. November 2023

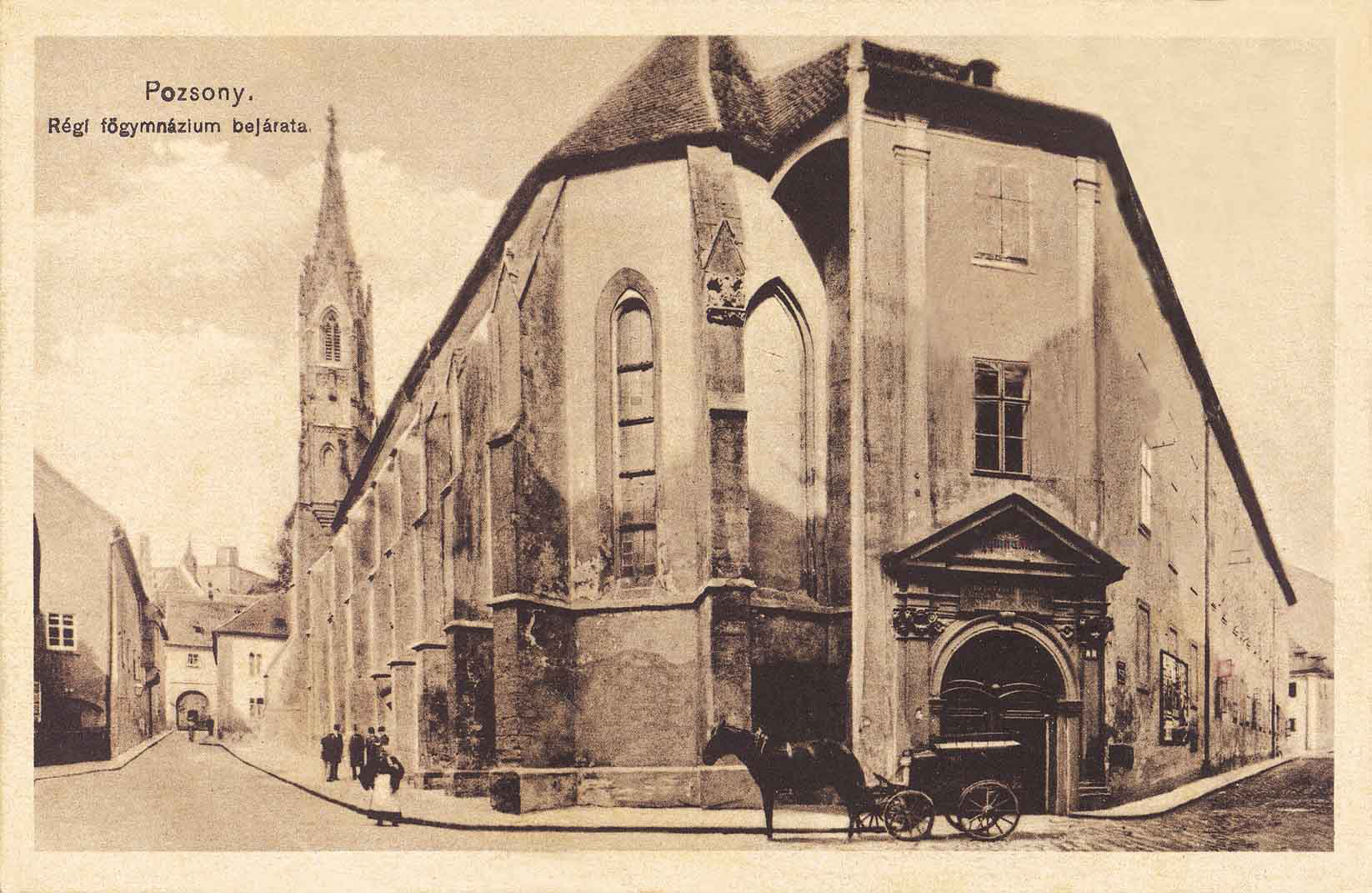

Durch den Schwibbogen (Podjazd) beim Haus der ungarischen Kammer, der heutigen Unibibliothek, komme ich auf meinem virtuellen Spaziergang in einen anderen, nicht ganz so vornehmen, dafür sehr pittoresken Winkel der Stadt. Es ist die Klarissergasse. Die Klarissinnen sind schon lang weggezogen, die Kirche ist keine Kirche und das Ende der Gasse bei der Breiten Stiege kein Sauwinkel mehr, in dem die Pressburger ihren Dreck entsorgten. Ich mag die Gasse und das schmale gotische Kirchenschiff mit dem eleganten Turm, der allerdings nur neogotisch ist.

Die Klarissenkirche gehört zum Komplex des Klosters der Klarissen.

Die kurze Sattlergasse (Sedlárska ulica) führt von der Ventúrska auf den Hauptplatz. Die Sattlergasse kann ich nicht ausstehen. Hier generiert sich die Stadt als Partyslava, was nur langweilig ist.

Hauptplatztreiben

Am Hauptplatz. Karl Benyovszky würde leicht irritiert sein: Sag mir, wo die Bäume sind? Denn vor hundert Jahren war ein großer Bereich des Platzes als Park gestaltet, mit verschlungenen Wegen, säuberlich geschnittenen Bäumen und Sträuchern rund um den Brunnen. Die Geschichte zum sagenumwobenen, von einem Steinmetz aus Deutsch-Altenburg geschaffenen Röhrbrunnen erspar ich Ihnen, Reiseführer widmen sich ihr zur Genüge, außer vielleicht, dass er nicht Rolandbrunnen, sondern Maximilian-Brunnen, nach seinem Auftraggeber Kaiser Maximilian II., heißt. Auch über das Café Mayer im Palais Jeszenak, das so gern als Pressburgs Demel apostrophiert wird, kann ich mir, Ihr Einverständnis vorausgesetzt, viele Worte ersparen. (Erst recht, nachdem die schöne Einrichtung, die wirklich Demel-like war, hinausrenoviert wurde.) Ja, natürlich war der Mayer auch Hoflieferant, immerhin residierten in der Stadt mit Erzherzog Friedrich und seiner Gemahlin Isabella sehr prominente – und reiche – Mitglieder des Erzhauses. (Und geht es nach ihrer Leibesfülle, dürften sie den süßen Mayerschen Genüssen auch nicht abgeneigt gewesen sein).

Beim Mayer (der erste Mayer, Julius hieß er, wanderte übrigens aus Wien nach Pressburg zu) kaufte auch Österreichs letzte Kronprinzessin Stefanie ein. Elf Jahre nach dem Selbstmord von Kronprinz Rudolf ehelichte sie im Schloss Miramar bei Triest Elemér Graf (später Fürst) Lónyay. Stefanie, die geborene Prinzessin von Belgien, erwarb ein paar Jahre darauf die Herrschaft Karlburg, von ihr und ihrem Mann mit dem ungarischen Namen Oroszvár (slowakisch Rusovský kaštieľ) genannt. Schließlich lag das Schloss damals in Ungarn, und der frühere Diplomat Lónyay war wie die meisten seiner Standesgenossen dieser Zeit ein sehr nationalbewusster Magyar.

Schloss Karlburg (Rusovský kaštieľ)

Die Menschen auf der österreichischen Seite nannten die Herrschaft Karlburg. Noch heute rufen alte Leute aus Berg oder Kittsee, wenn sie von den Zeiten bis 1945 sprechen, Bewohner aus der Gegend von Rusovce die Karlburger. Für die Kroaten war Oroszvár Rosvar. Ja, Kroaten gab es hier auch. Sie siedelten im Nachbarort von Karlburg, dem heute ersten Ort auf slowakischer Seite, wenn man über Kittsee nach Pressburg fährt. Er heißt Jarovce, deutsch Kroatisch Jahrndorf. Sein Nachbarort auf österreichischer Seite ist Deutsch Jahrndorf. Das Pendant zum nahen (Bad) Deutsch Altenburg liegt übrigens nach wie vor in Ungarn. Es heißt, wenig überraschend, Ungarisch Altenburg (Magyaróvá) und ist schon lange mit dem Nachbarort Wieselburg (Moson) zu einer Stadt vereint – Mosonmagyaróvá.

Dieses Spiel lässt sich auch mit Orten anderer Bundesländer bzw. Kronländer fortsetzen. Dem österreichisch-steirischen Deutschfeistritz steht ein slowenisch-steirisches Windisch-Feistritz (Slovenska Bistrica) gegenüber und selbst die steirische Landeshauptstadt Graz (slowenisch Gradec) hat in der slowenischen Untersteiermark ihren Namensvetter Windischgraz (Slov. Gradec). Andere Orte auf österreichischer Seite haben nach dem Ende der Monarchie den Namenszusatz, der auf aktuelle oder vormalige ethnische Zugehörigkeit ihrer Bevölkerung schließen ließ, entfernt, wie Kroatisch Haslau, das an der Pressburger Bahn zwischen Fischamend und Hainburg liegt. Deutsch Haslau, zwanzig Kilometer weiter östlich gelegen, hat seinen vollen Namen beibehalten.

Warum hat sich Prinzessin Stefanie für Karlburg entschieden? Landschaftlich hätte es wohl im weiten Ungarland attraktivere Plätze gegeben. Vielleicht wegen der Nähe zu Wien und ihrer Tochter Elisabeth Marie, der späteren roten Erzherzogin, mit der sie damals noch nicht zerstritten war? Oder vielleicht weil Schloss Karlburg im 19. Jahrhundert im gleichen Stil umgebaut worden war, in dem Schloss Miramar von ihrem (angeheirateten) Onkel Max und ihrer Tante Charlotte errichtet wurde – à la Tudor. Stefanie machte aus ihrem Oroszvár ein kleines Paradies, vor allem der riesige Park, der sich zur Donau zieht, erregte weit und breit Bewunderung, auch bei Cousin Franz Ferdinand. Mit diesem teilte Stefanie nicht nur ihre Liebe zu Rosen, sondern auch zu nicht standesgemäßen Partnern, wie man weiß. Es ist schon eine gewisse Ironie oder vielleicht sogar kleine Rache der Geschichte, dass sich die beiden ihrer hohen Geburt sehr, sehr bewusst gewesenen Kaiser- beziehungsweise Königskinder unter ihrem Stand verliebten – und erstaunlicherweise auch dazu standen. Da muss die Liebe schon sehr groß gewesen sein, denn beide gaben dafür viel auf, weil sie selbst (im Falle Stefanies) oder ihr Partner (bei Franz Ferdinand) in der so hierarchisch gegliederten ersten Gesellschaft der Monarchie nicht mehr eindeutig in eine der Schubladen einordenbar waren, was für Brösel sorgte. Stefanie verarbeitete das auf sehr sublime Art und Weise, indem sie auf Karlburg als Herrscherin auftrat und Gäste wie Bedienstete ihrem Zeremoniell unterwarf. Sie selbst war der Überzeugung, das Leben einer weltoffenen englischen Sportslady zu führen (was immer das auch gewesen sein mag). Nach den Jahren in der (zu ihr) schrecklich netten Kaiserfamilie sei ihr die friedliche Karlburger Welt vergönnt gewesen.

Rusovce (deutsch Karlburg, ungarisch Oroszvár, kroatisch Rosvar)

Auf den ersten Blick passt es gar nicht so ins Bild, das man sich von der Kronprinzessin-Witwe macht. Im Unterschied zu ihrer Schwester Louise, die wegen ihres öffentlich gewordenen Verhältnisses mit einem kroatischen Offizier und Grafen für einen der größten Gesellschaftsskandale der untergehenden Monarchie sorgte, war Stefanie sehr konservativ. Und trotzdem lud sie zu Weihnachten 1906 Berta v. Suttner nach Karlburg ein, die in konservativen Kreisen nicht gerade hochgeschätzt wurde, auch wenn sie eine geborene Gräfin Kinsky (allerdings mit einer nicht standesgemäßen Mutter) war. Vielleicht hat Stefanie der Friedensnobelpreis beeindruckt, den Suttner ein Jahr zuvor erhalten hatte? Die Friedensberta schrieb über ihren Besuch einen recht blumigen Beitrag, diesen aber immerhin für das Feuilleton der Neuen Freien Presse. Nicht der Artikel blieb in Erinnerung, sondern sein Verriss. Das liegt an seinem Verfasser, Karl Kraus. In der Fackel schrieb er in Die Suttner: „Kammerzofe. Als eine »starkgeistige« Frau wird uns die Berta v. Suttner von der liberalen Presse überliefert. Selbst Ibsen soll auf sie hereingefallen sein. Ehre sei Gott in der Höhe, wenn er uns vor den starkgeistigen Frauen schützt! Aber wenn schon Friede den Menschen auf Erden sein soll, so werde er ihnen nicht durch die dümmsten Feuilletons gestört. Noch ist das Gespräch der Suttner mit dem Fürsten von Monaco nicht vergessen, da erzählt sie uns auch schon, wie es in Küche und Keller der Gräfin Stephanie Lonyay zugeht. Interessiert uns nämlich ungemein. Ein Thema, dem endlich ein Feuilleton in der ›Neuen Freien Presse‹ gewidmet werden mußte. Der Max Schlesinger hat nie den Ehrgeiz gehabt, dem russisch-japanischen Krieg durch eine Depesche an den Präsidenten der Vereinigten Staaten ein Ende zu machen, hat auch nie, wiewohl er für ein ›Salonblatt‹ schrieb, auf den Nobelpreis Anspruch erhoben. Aber er hat dafür die Fürstlichkeiten geschickter ausgefratschelt als die Berta v. Suttner, die wohl deshalb, weil sie selbst Aristokratin ist, sich einbildet, einen natürlicheren Anspruch auf die Indiskretionen »aus der Gesellschaft« zu haben als ein bürgerlicher Reporter. Das ist aber nicht wahr. Bei den Plaudereien des Max Schlesinger war’s nur peinlich, dass sich die Fürstinnen dazu hergaben, ihm die für weitere Kreise unentbehrlichen Auskünfte über den Bestand ihrer Leibwäsche zu erteilen. Bei den Plaudereien der Baronin Suttner wirkt vor allem die Herablassung jener Persönlichkeit peinlich, die die Auskünfte empfängt. Das Feuilleton »Weihnachten bei der Prinzessin Stephanie in Oroszvar« gehört zu den sinnigsten Unappetitlichkeiten, die uns die Schmockpresse je zum heiligen Feste beschert hat.

Karlburg

Die Suttner erzählt, dass die Beteiligten in Oroszvar »einen kleinen Volksstamm abgaben«. Die Schloßherrin aber habe mit eigener Hand die für jeden bestimmte Gabe verteilt und jedesmal ein freundliches »Ich wünsche glückliche Feiertage« hinzugefügt. Wie oft demnach die Schloßherrin diese Worte aufgesagt hat, das auszudenken überläßt die Suttner einer Phantasie, die in Fieberträumen liegt; dafür entschädigt sie die Leserinnen durch die gewissenhafte Beantwortung der nicht minder geläufigen Frage: Was hat sie angehabt? Und fügt etwas Sensationelles hinzu: »Vor nicht langer Zeit las man in den Blättern (obwohl dies die Blätter im Grunde nichts angeht), dass Gräfin Lonyay in London eine Quantität von Schmuck verkauft habe. In der Tat hatte sie, wie dies jede Dame bisweilen tut, in ihrem Schmuckschrank Ordnung gemacht, altmodische und minderwertige Dinge abgestoßen, schon alte Garnituren neu fassen lassen, so dass der Schmuck jetzt nur Tadelloses — in Millionenwert — enthält«.

Obwohl dies die Blätter im Grunde nichts angeht, erzählt es die Suttner in der ›Neuen Freien Presse‹. Dann schildert sie, wie die Kammerjungfern, Lakaien, das Küchen- und das Stallpersonal beschenkt wurden. Der Christbaum durfte nicht geplündert werden. Nur die Suttner, die schon den Nobelpreis hat, durfte sich »ein kleines Zuckerschweinchen, das ein vierteiliges Kleeblatt im Rüssel hält« (wie lieb!), herabholen. »Und wer da bezweifelt, dass mir das Glück bringt, ist ein mißgünstiger Charakter.« Das ist aber noch gar nichts. Die Leser des Weltblatts sollen noch wichtigere Kunde hören. »Monsieur Björn — kurzweg Monsieur genannt — wurde auch beschenkt: ein Schüsselchen mit seinem Lieblingsgericht, Kalbsbraten, und eine weiche Seidendecke. Herr Björn ist ein wunderschöner Ireland-Spitz und immer — zu Hause wie auf Reisen — in seiner Herrin unmittelbarer Gesellschaft. Ich datiere das Vergnügen (er wird finden, ich sollte sagen ›die Ehre‹) seiner Bekanntschaft zwei Jahre zurück, nach Kap Martin, und glaube seither seines herablassenden Wohlwollens sicher sein zu dürfen. Es ist anerkannt, dass Monsieur von fast unnahbarer Vornehmheit ist, und alle Menschen (seine Herrin, die er einfach ›ma femme‹ nennt, mitinbegriffen) sagen ›Sie‹ zu ihm. Er ist die hochmütigste Bestie — Pardon, ich wollte sagen: Individualität, die es auf beiden Hemisphären gibt. Das drückt sich in seinen ganzen Manieren aus. Wenn ihm die Schüssel mit seiner täglichen Mahlzeit in den Salon gebracht wird, so tut er, als bemerke er es nicht; erst bis der Diener wieder fortgegangen ist, steht er langsam von seinem Lager auf und begibt sich nachlässigen Schrittes zum Diner. Hier gibt es nicht etwa, wie es sonst Hundebrauch, schlürfendes Verschlingen — Monsieur speist lautlos und leidenschaftslos, als Gentleman.« 23 Zeilen über den Spitz der Gräfin Lonyay! Das ist zu viel! Die größten Dichter sind in der ›Neuen Freien Presse‹ schlechter weggekommen. Von den Bequemlichkeiten des Schlosses erwähnt die Suttner die eine: »Man wohnt mit der Prinzessin der täglichen Frühmesse bei — oder auch nicht«. Das ist unleugbar ein Vorzug, den Oroszvar vor anderen Gegenden voraus hat. Aber der Fehler, den dort »die Tage haben: viel zu kurz zu sein, um alles das zu fassen, was man in ihnen tun könnte und wollte«, ist gewiß nicht ein typisches Merkmal der Gegend von Oroszvar. […]

Unter den Gästen fesselt besonders der Domprobst von Preßburg. Er ist unerhört freisinnig und wendet sich im Gespräch mit der Suttner gegen die Erziehung in den Nonnenklöstern. Aber er scheint sich nicht ganz klar auszudrücken, denn die Suttner sieht sich ein paar Tage später gezwungen, ihr Feuilleton zu berichtigen und zu erklären, dass der Domprobst von Preßburg es doch anders gemeint habe. Zum Schlusse eine kleine Reklamenotiz für die Geigerin Amely Heller, die nicht berichtigt werden muß. Amely Heller hat »bereitwilligst zugesagt«, am soundsovielten im großen Musikvereinssaale zu gunsten des Österreichischen Friedensvereins zu konzertieren, und die Schloßherrin von Oroszvar hat das Protektorat übernommen. »Zu diesem Versprechen nickte Fee Nr. 3 Beifall.« Beinahe hätte ich nämlich vergessen, zu erwähnen, dass drei Feen an der Wiege der Prinzessin Stefanie gestanden sind. Die erste sprach so etwas wie: Austria erit in orbe ultima. Die zweite murmelte etwa: Bella gerant alii, tu felix Austria nube. Doch die dritte, ja die dritte, rief: Die Waffen nieder! In ihrem Sinne war es, dass die Männer an der Kunkel sitzen und die Weiber die Feder führen. Und dass die »starkgeistigen« unter ihnen den erbärmlichsten Klatsch aus gräflichen Gesindestuben zu Feuilletons für Weltblätter verarbeiten.“

So bös. Ja, die Suttner war damals noch weit davon entfernt, am Tausender zu landen (obwohl das Kraus erst recht zur Feder hätte greifen lassen). Als Gesellschaftskolumnistin hätte sie das auch nicht geschafft. So ist es eben mit den späteren Ikonen, zu ihren Lebzeiten werden sie meist nicht vom Schicksal verwöhnt, was im Regelfall auch die Abwesenheit einer Überfülle an Mammon zur Folge hat, so dass sie mancher Beschäftigung nachgehen, welche die Nachgeborenen nicht für möglich gehalten hätten.

Die Protagonisten dieses spätkakanischen Gesellschaftsbildes sind schon längst tot. 1945 flohen die alten Lónyays vor den Russen aus dem damals noch immer ungarischen Karlburg. Ihr Ziel war der Martinsberg bei Raab (Győr). Dort, in Pannonhalma, sind sie auch begraben. Die Benediktiner vom Martinsberg wurden zu den Erben von Karlburg eingesetzt. Für die neuen kommunistischen Machthaber in der Tschechoslowakei, zu der nun auch Karlburg gehörte, war das allerdings nicht von Bedeutung. In das nationalisierte Schloss zog eine Musikschule ein und ein paar Jahrzehnte später wieder aus. Denn seit über 20 Jahren will die Slowakische Republik aus dem Schloss ihr Gästehaus machen. Bislang wurden dafür zig Millionen Euro investiert, fertiggestellt ist die feudale Gästeresidenz noch nicht. Ich hab den Park sehr gern, auch oder vielleicht weil er nur mehr vergangener Pracht Skelett ist, was weiland Kaiserin Elisabeth über die ganze Monarchie zu sagen pflegte. Die Benediktiner gingen nach der Wende bis vor den Europäischen Gerichtshof, um ihr Karlburger Erbe zu erhalten. Vergeblich, wie es aussieht.

Wie einfach ist es, in Gedanken zu reisen. Schon bin ich von Karlburg zurück auf dem Pressburger Hauptplatz. Am liebsten ist er mir zwischen Neujahr und Ostern, wenn keine Sauf-, Fress- und Souvenirhütten ihn behübschen. Nichts gegen den Pressburger Christkindlmarkt, er ist in seiner Deftigkeit mit Metwein, fetten Würsteln und den Loksche, dicken Palatschinken aus Erdäpfelteig, noch immer weit anziehender als sein Wiener Pedant, oder eher weniger abstoßend als dieses, aber meins ist er nicht.

Josef Wallner

Bilder und Fotos: Josef Wallner, Norbert Eisner, Braňo Bibel, Archiv von Pressburger Kipferln.

Redaktion: Peter Janoviček

Der Artikel wurde ursprünglich in dem Buch „Unterwegs in Altösterreich – Kakanische Reisen von Siebenbürgen bis Triest“ (Verlag Berger, 2020), von Josef Wallner veröffentlicht.

Der Artikel wurde ursprünglich in dem Buch „Unterwegs in Altösterreich – Kakanische Reisen von Siebenbürgen bis Triest“ (Verlag Berger, 2020), von Josef Wallner veröffentlicht.

Unsere Unterstützer

;)